邑南町の観光名所、歴史の紹介

ここでは、島根県邑南町内にある歴史スポットや観光名所などを紹介しています。

松根油で戦闘機を飛ばす……そして西隆寺の梵鐘に

太平洋戦争末期、松の根っこから採れる「松根油(テレピン油)」を航空機ガソリンの原料にしようという大真面目な話がありました。

松は油を多く含み、古くから「松明(たいまつ)」など灯りとして利用されてきました。理論上では松根油からガソリンを生み出すことは可能ですが、その労力があまりにもかかりすぎて、非生産的なのは当然のこと。

当時のアメリカ軍も松根油のことを知り「愚かな日本」と嘲笑ったとか何とか。

全国規模で松根堀りが行われ、この邑南町界隈でも、各戸一人以上の人夫を出して、せっせと掘り出しました。でも幹じゃダメなんです。根っこなんです。だから、1日に1株の根っこを出すのがやっとです。

松の根から重油とガソリン

『石見町誌』によると、旧石見町では矢上と中野に松根油の製油工場が建ったようです。特に井原には海軍予備学生の生徒が動員されて松根掘りしたとか。つまり、戦闘の装備をさせる余裕すらなかったんです。

誰もが分かっていました。「こんなことをするようでは、戦争に負けるよね……」

笠森惣一氏(矢上・故人)の回顧録によると、旧石見町では中野茅場にまず松根油抽出工場が建ち、抽出釜6基を配置。田植えが済むと松根堀りに駆り出され、中野の松根油は検査の結果、島根県下最優秀油に選ばれ、軍部も目をつけるようになったとか。

山口の徳山から技術者を呼び寄せ、工場は矢上にも建てられ、抽出釜は中野7基、井原7基、矢上6基を設置してフル回転。海軍省からは矢の催促と慰問、激励を受けました。

そこで、村民あげての松根堀りになった為に、20基そこそこの釜では対応し切れず、根っこをそのまま大田や松江の工場へ運ぶほどだったとか。そのおかげで、島根県の松根油は海軍大臣より感謝状を贈られたということです。

とはいえ、その油の具体的な採取方法についてですが、掘り出された松の根っこを角材に切り分け、それを釜の中に入れて加熱し乾溜することにより松根油を採取することができます。

ただ、十何時間も木炭で熱しなければならないのに採取できる松根油は知れているので、エネルギー効率は非常に悪い……悪いと分かっていても、当時のガソリン不足からは、そうせざるを得なかったのです。

その鉄釜は結構大きなもので、戦争が終わってから寺の梵鐘の代わりにしたという事例が日本各地でありました。戦争中の資源不足により、梵鐘や銅像などはことごとく軍部に差し出していましたからね。

戦後、そんな鉄釜もやがては新たに作り直された梵鐘に置き換えられ、姿を消していったのですが、意外なことに邑南町中野(石見地区)にある西隆寺の梵鐘は、その釜を現在でも使用しています。

西隆寺

西隆寺の梵鐘

確かにこんな鐘、見たことないです。

中は特に何もありません

これ、叩いたらどんな音がするのかな……軽く高い音がするそうで、毎年大晦日の除夜の鐘で鳴らされるそうです。

松根油採取にかけた人々の思いを感じることができる音なのでしょう。

で、実際に松根油で戦闘機が飛んだのでしょうか。

太平洋戦争末期に、実燃料に松根油を混ぜて試験飛行をしたところ、エンジンが止まったという事例があったようです。

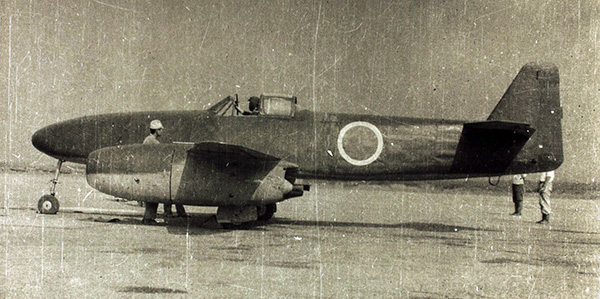

また、日本初のジェット機である「橘花」というジェット戦闘機が海軍によって開発され、敗戦間際の1945年8月7日の試験飛行で松根油を3割ほど混ぜたガソリンで試験飛行が行われ、12分間の飛行に成功したといいますが、かなり松ヤニ臭かったとか。

それらが邑南町で作られた松根油であったかどうかは不明です。

日本初のジェット機「橘花」

関連記事