邑南町の観光名所、歴史の紹介

ここでは、島根県邑南町内にある歴史スポットや観光名所などを紹介しています。

中野仮屋の銅鐸出土地

邑南町中野地区の、ある区域のバス停の屋根には奇妙な物が乗っていることに気づかれるでしょうか?

中野元町バス停。

あれ、何か屋根に乗ってる

銅鐸だ!

どうして……って、それは中野で銅鐸が発掘されているに決まっているからでして、そう聞くと「ああ、中山古墳群のことか」と思う人もあるでしょう。しかし、銅鐸は弥生時代の代物でして、古墳時代には既にそのブームは終わっていました。

古墳ではなく、何の変哲もない中野の丘から大正3年に銅鐸2個が見つかるという大発見がありました。その発掘の地に平成3年に記念碑が建てられました。

これからその地へご案内しましょう。

場所は、邑南町中野の仮屋地区(地図)。

県道に看板表示などしていませんから、分かりにくいですね。

銅鐸出土地の位置

ここから墓の方へ入っていきます

道は墓の奥で突き当たり、右方向へ登っていきます

しばらく登ると平坦地に出て、何か見えてきます

銅鐸出土の記念碑

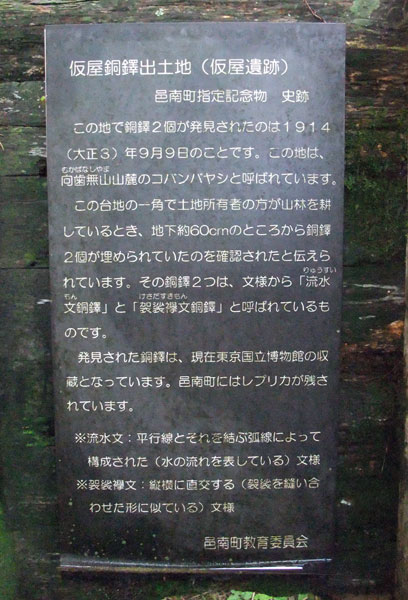

仮屋銅鐸出土地(仮屋遺跡)

この地で銅鐸2個が発見されたのは1914(大正3)年9月9日のことです。この地は向歯無山山麓のコバンバヤシと呼ばれています。この台地の一角で土地所有者の方が山林を耕しているとき、地下約60センチのところから銅鐸2個が埋められていたのを確認されたと伝えられています。その銅鐸2つは、文様から「流水文銅鐸」と「袈裟襷文銅鐸」と呼ばれているものです。

発見された銅鐸は、現在東京国立博物館の収蔵となっています。邑南町にはレプリカが残されています。

※流水文:平行線とそれを結ぶ弧線によって構成された(水の流れを表している)文様

※袈裟襷文:縦横に直行する(袈裟を縫い合わせた形に似ている)文様

邑南町教育委員会

この発掘について『石見町誌』には更に詳しく三上先生が解説されていますが、発見者は椿源六翁。この丘陵林の中にかつて椿翁の家があり、その庭先から東方に向かって傾斜しながら広がっていた長さ50mばかりの畑がありました。その畑のほぼ中央で、偶然にも銅鐸2個を発見したというのです。

それにしても、60センチも掘り起こすって、一体どんな作物を植えようとしたのでしょうか。

銅鐸出土地(記念碑の隣に立っている)

ともあれ、出てきた銅鐸はすごすぎて、現在東京国立博物館に行ってしまっている訳でして、地元で見ることはできません。邑南町郷土館に展示されているものはレプリカです。すごい安っぽいレプリカですけどね。

仮屋出土銅鐸(『石見町誌』より引用)

写真右が流水文鐸で、高さ45センチ。左が袈裟襷文鐸で高さ42.5センチあります。

『石見町誌』では、石見地域での銅鐸出土はこの仮屋と那賀郡波子の2例だけで、島根県下では他に無い、という記述がしてあります。それは町誌発行時点の話であって、その後出雲地域では荒神谷遺跡など数多くの銅鐸が出土しています。

しかし、仮屋銅鐸は奇跡の発見には違いいなく、邑南町の誇れる出土品であります。

ありがとう、椿翁。その強運、分けてほしい。

(2011年8月)

関連記事